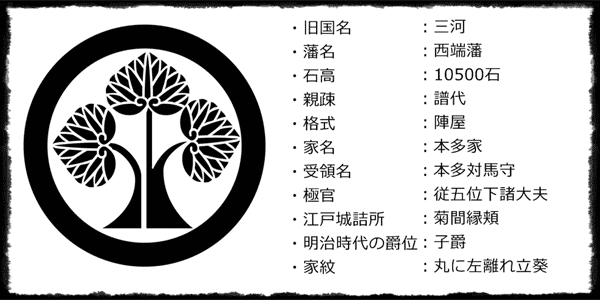

小藩の跡を訪ねて 「三河国西端藩 1万500石」

[紀行・たび日記] 2013年8月30日

江戸時代の藩といえば、「加賀百万石」「薩摩七十七万石」などの大藩が有名です。しかし、例えば一万石ぎりぎりの小さな藩は、ほとんど語られることもなく、地元の人でも、あまり知らなかったりします。

そんな、普段はあまり注目されない小藩にスポットをあて、地図上のわずかな痕跡を探しつつ、往時をしのんでみたいと思います。

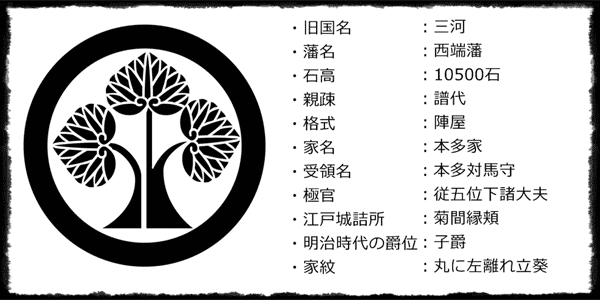

1万500石の大名となり、現在の愛知県碧南市湖西町に位置する三河国碧海郡の西端陣屋に藩庁を置きました。

明治4年(1871年)の廃藩置県により廃藩となったため、幕末の8年間だけ存在した藩、ということになります。

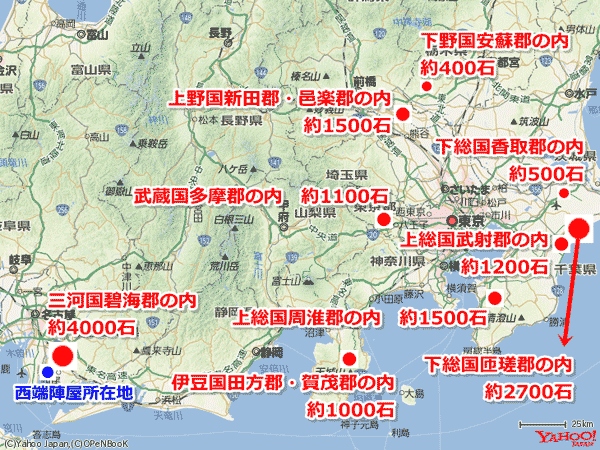

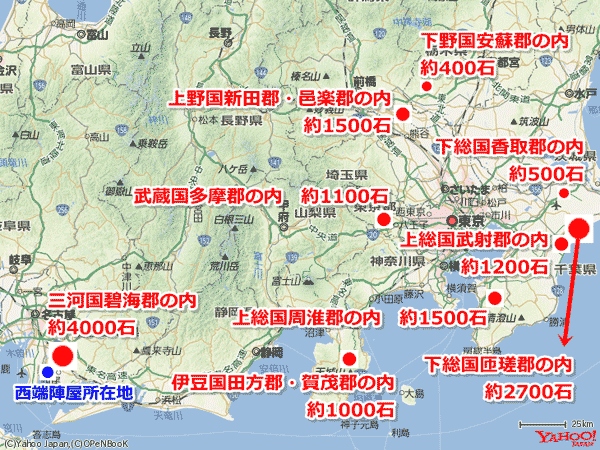

西端藩 領地の分布と石高概要

石高数字は、明治初期に作成された「旧高旧領取調帳」を基に、筆者が合算した概算値です。

「西端藩1万500石」というのは、あくまで表向きの幕府公認の石高で、どの資料を見ても実際には約1万4000石強あったようです。

しかし、こんなに領地が散らばっていると、管理経営は大変だったと思います。

陣屋跡付近拡大図・および関連施設図クリックするとYahoo!地図にジャンプします

5月下旬~6月中旬には花しょうぶが咲きほこり、「花しょうぶまつり」が開催されます。行ったときは、シーズンオフでした。

公園には、駐車場も整備されています。せっかくですので、ここに車を止め、公園の散策をしました。池の中には青々した菖蒲が生え、東屋には近所の方らしいおじいちゃんが座っていました。

三河は一向宗の盛んだったところですが、ここ西端地区は、蓮如上人とのゆかりがあるそうです。西端藩関連の記述も見られ、これから陣屋付近を散策する者にとっては、大変ありがたい情報です。これを参考に散策します。

どうしたものかと思っていたところ、たまたま通りがかりにごあいさつさせていだだいた地元の方に、陣屋跡地を教えていただきました。

陣屋跡地は樹木が生い茂る「民家の庭先」という感じのところで、広めの土地に陣屋の名残を感じました。

民家の隣に「陣屋」の名を持つアパートがあるのは、陣屋跡ならではですね。この付近の写真撮影は、一般のお宅ばかりでしたので控えました。

はっきりとした遺構は残っていませんでしたが、雰囲気や名残を感じることができた「西端藩ゆかりの地」散策。筆者には、近所の歴史を知るよい経験となりました。

尾張藩から恭順を勧められた三河諸藩でしたが、徳川家恩顧の譜代小藩ばかりとあって、それぞれの藩内部で恭順か否か相当もめたようです。

一部の藩では佐幕派藩士の脱藩などの騒ぎもおこったようですが、結局はどの藩も新政府軍に恭順していきました。

西端藩も恭順したのちは、陣屋を改修して新政府軍に提供したり、会津出兵の命を受け軍備を整えたりしたそうです。結局は出兵することなく、維新を迎えました。

文章にすると、ほんの小さな歴史のひとコマですが、激動の幕末で、心ならずも大勢に従わざるをえなかった小藩の人々の心の内がしのばれます。

米国のボストン美術館が所蔵している「平治物語絵巻 三条殿夜討巻」を、西端藩本多家が所蔵していた可能性が高いとのことです。

平治物語絵巻 三条殿夜討巻(ボストン美術館所蔵)

この絵巻は「吉備大臣入唐絵巻」と共に「在外二大絵巻」と呼ばれています。また「日本絵画における三大火焔表現」のひとつとも言われている、大変すばらしい美術品です。

日本に残っていれば、おそらくは国宝間違いなしとまで言われるお宝が、国外にあることは大変惜しい気持ちです。

今現在三河の地で見ることがかなったならば、どんなにすばらしかったか…。

絵巻はどうして手放されてしまったのか? また、小藩の本多家が、どのようにして貴重なお宝を入手できたのか? 非常に興味があります。

というわけで、長々と語らせていただきましたが、皆さんも地元の歴史について、思いをはせてみてはいかがでしょうか。

そんな、普段はあまり注目されない小藩にスポットをあて、地図上のわずかな痕跡を探しつつ、往時をしのんでみたいと思います。

三河国西端藩のこと

成立

9000石の旗本 本多 忠寛(ただひろ)が、水戸天狗(てんぐ)党の乱の平定や江戸警備などの功により、伊豆国田方郡・賀茂郡の加増及び高直しを許されたのは、元治元年(1864年)のこと。1万500石の大名となり、現在の愛知県碧南市湖西町に位置する三河国碧海郡の西端陣屋に藩庁を置きました。

明治4年(1871年)の廃藩置県により廃藩となったため、幕末の8年間だけ存在した藩、ということになります。

領地

多くの大名がそうであったように、領地は藩庁の周辺に固まっておらず、関東各地、伊豆、三河と各地に散在していました。西端藩 領地の分布と石高概要

石高数字は、明治初期に作成された「旧高旧領取調帳」を基に、筆者が合算した概算値です。

「西端藩1万500石」というのは、あくまで表向きの幕府公認の石高で、どの資料を見ても実際には約1万4000石強あったようです。

しかし、こんなに領地が散らばっていると、管理経営は大変だったと思います。

陣屋跡付近の現地の様子

往時をしのぶべく、愛知県碧南市の、陣屋跡地付近へ行ってみました。陣屋跡付近拡大図・および関連施設図クリックするとYahoo!地図にジャンプします

①油ヶ淵花しょうぶ園(入口)

西端陣屋跡ほど近く、県下唯一の天然湖沼「油ヶ淵」のほとりに、「油ヶ淵花しょうぶ園」(油ヶ淵遊園地)という公園が整備されています。5月下旬~6月中旬には花しょうぶが咲きほこり、「花しょうぶまつり」が開催されます。行ったときは、シーズンオフでした。

公園には、駐車場も整備されています。せっかくですので、ここに車を止め、公園の散策をしました。池の中には青々した菖蒲が生え、東屋には近所の方らしいおじいちゃんが座っていました。

②油ヶ淵花しょうぶ園案内板

駐車場の一角に、「油ヶ淵花しょうぶ園」の案内板が立っているのを見つけました。三河は一向宗の盛んだったところですが、ここ西端地区は、蓮如上人とのゆかりがあるそうです。西端藩関連の記述も見られ、これから陣屋付近を散策する者にとっては、大変ありがたい情報です。これを参考に散策します。

③西端陣屋跡推定地

案内図を頼りに、ピンク破線のルートで古い住宅街を進みます。歴史あるところだけあって道が細いです。そして、行けども行けども民家ばかりで、史跡らしいものが見当たりません。

どうしたものかと思っていたところ、たまたま通りがかりにごあいさつさせていだだいた地元の方に、陣屋跡地を教えていただきました。

陣屋跡地は樹木が生い茂る「民家の庭先」という感じのところで、広めの土地に陣屋の名残を感じました。

民家の隣に「陣屋」の名を持つアパートがあるのは、陣屋跡ならではですね。この付近の写真撮影は、一般のお宅ばかりでしたので控えました。

④康順寺

広い駐車場の先に門が見える、ここ康順寺には、最後の藩主・本多対馬守忠鵬(だだゆき)公の墓所があります。墓所の撮影は遠慮しました。

はっきりとした遺構は残っていませんでしたが、雰囲気や名残を感じることができた「西端藩ゆかりの地」散策。筆者には、近所の歴史を知るよい経験となりました。

幕末の動向

幕末、近隣の大藩である尾張藩は、御三家の筆頭であるにもかかわらずさっさと新政府軍に恭順してしまいました。尾張藩から恭順を勧められた三河諸藩でしたが、徳川家恩顧の譜代小藩ばかりとあって、それぞれの藩内部で恭順か否か相当もめたようです。

一部の藩では佐幕派藩士の脱藩などの騒ぎもおこったようですが、結局はどの藩も新政府軍に恭順していきました。

西端藩も恭順したのちは、陣屋を改修して新政府軍に提供したり、会津出兵の命を受け軍備を整えたりしたそうです。結局は出兵することなく、維新を迎えました。

文章にすると、ほんの小さな歴史のひとコマですが、激動の幕末で、心ならずも大勢に従わざるをえなかった小藩の人々の心の内がしのばれます。

余話 大名とお宝

古美術好きの私は、「お大名」ときたら「お宝あるかな?」と反射的に思うわけでありますが、名古屋ボストン美術館による面白い記述を見つけました。米国のボストン美術館が所蔵している「平治物語絵巻 三条殿夜討巻」を、西端藩本多家が所蔵していた可能性が高いとのことです。

平治物語絵巻 三条殿夜討巻(ボストン美術館所蔵)

この絵巻は「吉備大臣入唐絵巻」と共に「在外二大絵巻」と呼ばれています。また「日本絵画における三大火焔表現」のひとつとも言われている、大変すばらしい美術品です。

日本に残っていれば、おそらくは国宝間違いなしとまで言われるお宝が、国外にあることは大変惜しい気持ちです。

今現在三河の地で見ることがかなったならば、どんなにすばらしかったか…。

絵巻はどうして手放されてしまったのか? また、小藩の本多家が、どのようにして貴重なお宝を入手できたのか? 非常に興味があります。

というわけで、長々と語らせていただきましたが、皆さんも地元の歴史について、思いをはせてみてはいかがでしょうか。

(文:金森)

アーカイブ

- 2025年3月 (1)

- 2024年8月 (1)

- 2024年6月 (1)

- 2024年4月 (2)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (1)

- 2023年12月 (4)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (7)

- 2023年6月 (3)

- 2023年5月 (3)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (4)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (5)

- 2022年11月 (4)

- 2022年10月 (2)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (4)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (3)

- 2022年5月 (1)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (4)

- 2022年2月 (5)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (1)

- 2021年9月 (5)

- 2021年8月 (1)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (3)

- 2021年4月 (3)

- 2020年12月 (1)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (3)

- 2020年9月 (1)

- 2020年8月 (1)

- 2020年7月 (3)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (1)

- 2020年3月 (2)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (1)

- 2019年12月 (3)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (1)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (5)

- 2019年6月 (1)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (4)

- 2019年2月 (3)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (5)

- 2018年10月 (1)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (6)

- 2018年6月 (1)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (2)

- 2018年3月 (8)

- 2018年2月 (1)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (3)

- 2017年10月 (2)

- 2017年9月 (1)

- 2017年8月 (4)

- 2017年7月 (2)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (2)

- 2017年4月 (5)

- 2017年3月 (7)

- 2017年2月 (2)

- 2016年12月 (2)

- 2016年11月 (6)

- 2016年10月 (1)

- 2016年9月 (10)

- 2016年8月 (4)

- 2016年7月 (2)

- 2016年6月 (5)

- 2016年5月 (1)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (7)

- 2016年2月 (3)

- 2015年12月 (7)

- 2015年11月 (3)

- 2015年10月 (7)

- 2015年9月 (10)

- 2015年8月 (15)

- 2015年7月 (6)

- 2015年6月 (7)

- 2015年5月 (4)

- 2015年4月 (3)

- 2015年3月 (11)

- 2015年2月 (6)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (8)

- 2014年11月 (6)

- 2014年10月 (11)

- 2014年9月 (10)

- 2014年8月 (7)

- 2014年7月 (6)

- 2014年6月 (6)

- 2014年5月 (4)

- 2014年4月 (5)

- 2014年3月 (12)

- 2014年2月 (2)

- 2014年1月 (3)

- 2013年12月 (9)

- 2013年11月 (3)

- 2013年10月 (7)

- 2013年9月 (8)

- 2013年8月 (7)

- 2013年7月 (6)

- 2013年6月 (4)